目次

飲食料品製造業・外食業で特定技能2号を活用したいが、試験の難易度や合格率が気になる――そう感じていませんか?

特定技能2号は、2023年の制度拡大によって飲食料品製造業・外食業にも対象が広がり、現場での注目度が一気に高まっています。

在留期限の上限がなく、家族帯同も可能になることから、企業にとっては長期的な人材確保の切り札ともいえる制度です。

一方で、移行には「十分な実務経験」と「試験合格」という高いハードルがあり、準備不足だと定着にはつながりません。

そこで本記事では、最新の合格率データや試験内容を踏まえ、飲食料品製造業・外食業で特定技能2号を活用するために必要な条件と対策ポイントをわかりやすく解説します。

特定技能2号とは?|制度の概要と活用の広がり

「特定技能2号」とは、一定の実務経験と専門性を備えた外国人材が、在留期限の更新や家族帯同が可能となる制度です。2023年の制度拡大を受け、対象分野も広がり、今後ますます活用が期待されています。

特定技能2号の人数・条件・最新動向(2025年2月時点)

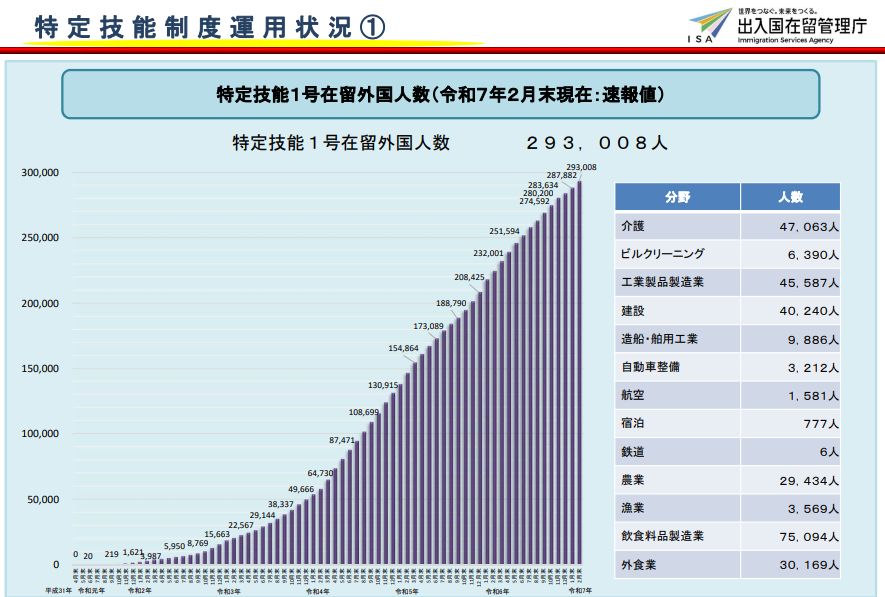

法務省が公表した最新データによると、特定技能2号で在留している外国人の数は全分野で1,351名です。

注目したいのは、飲食料品製造業と外食業が急伸している点です。

これらの分野は、高度な実務経験や限定的な試験回数など、移行にあたってのハードルが比較的高いにもかかわらず、移行者が着実に増加しています。

出典:「出入国在留管理庁(ISA)」

【お問い合わせ】

外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。

アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。

特定技能1号と2号の違い|在留資格・条件・家族帯同の比較

特定技能制度には「1号」と「2号」の2種類があり、それぞれで在留資格の条件や支援制度などに大きな違いがあります。以下の図は、制度の概要を比較したものです。

| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |

|---|---|---|

| 在留資格 |

1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、 通算で上限5年まで |

3年、1年又は6か月ごとの更新、 上限無し |

| 技能水準 |

試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |

| 日本語能力水準 |

生活や業務に必要な日本語能力(N4レベル)を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |

試験等での確認は原則として不要 飲食料品製造業:不要 外食業:日本語能力試験(N3以上) |

| 受け入れ見込み数(上限) | あり | なし |

| 家族の帯同 | 基本的に認めない | 「家族滞在ビザ」の要件を満たせば可能(配偶者、子) |

| 支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |

特定技能1号と2号の違いを理解するための3つの視点

- 在留期間と更新回数の違いに注意

特定技能1号は「最長5年」までの在留で、更新も回数に制限があります。一方、2号は上限なしで在留可能であり、長期的な雇用が可能になります - 家族帯同の可否が大きな差に

1号では原則として家族の帯同は認められていませんが、2号では一定条件を満たせば配偶者・子の帯同が可能。企業にとっては、定着率向上にもつながる重要なポイントです。 - 支援計画が不要になる2号

1号では支援機関による生活支援計画が必須ですが、2号では支援対象外。企業が直接サポートを行う前提となるため、事前準備が必要です。

特定技能2号の移行条件|飲食料品製造業・外食業に必要な実務経験と試験要件

飲食料品製造業・外食業いずれの分野でも「実務経験」と「試験合格」が必要となります。

特定技能2号に必要な実務経験(飲食料品製造業・外食業共通)

特定技能2号に移行するには、まず「十分な実務経験」が求められます。

飲食料品製造業・外食業ともに共通して、次の2つの業務に従事していたことが条件です。

- 管理業務:作業工程の進捗管理や品質管理、安全衛生の指導など

- 指導業務:後輩外国人材や日本人従業員に対する技術指導、作業方法の教育など

この実務経験は、客観的に証明できる書類(辞令・職務命令書など)の提出が必要です。

つまり、単に「やっていた」だけでなく、「企業から正式にその役割を担っていたこと」が明示されている必要があります。

例えば、「1号特定技能外国人を“工程を管理する者”として配置した際に、職務命令書などでその旨を明記し、業務を担わせる」といった形が該当します。

特定技能2号の試験内容・合格率・難易度|飲食料品製造業・外食業の出題範囲

特定技能2号の試験は、飲食料品製造業と外食業で出題内容や必要スキルに違いがあります。

どちらの分野でも学科試験と実技試験が課されますが、外食業ではさらに日本語能力試験(JLPT N3以上)の合格も必要です。

日本語での読解力が大きな鍵を握っており、最近の傾向としてはテキストに載っていない応用問題も多く出題されています。

特にJLPT N4レベルの外国人材にとっては、6か月以上の準備期間が必要とされるなど、計画的な学習が不可欠です。

| 飲食料品製造業 | 外食業 | |

|---|---|---|

| 内容 | 飲食料品製造業の工程管理者にとって必要な知識・技能を問う | 4科目において、外食業における作業の遂行に必要な判断力・知識・技能を問う |

| 試験言語 | 日本語 (漢字にルビなし) | 日本語 (漢字にルビなし) |

| 実施方法 | ペーパーテスト (三者択一・マークシート) | ペーパーテスト (三者択一・マークシート) |

| 試験時間・科目 |

50問 200点(70分) ・学科試験:35問 125点 ・実技試験:15問 75点 (判断・計画立案) |

55問 250点(70分) ・学科試験:35問 120点 ・実技試験:20問 130点 |

| 合格基準 | 正答率65%以上 | |

【お問い合わせ】

外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。

アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。

特定技能2号の試験内容と学習のポイント

【2025年最新】特定技能2号の受験人数と合格率|試験の難易度と最新動向

「特定技能2号」の試験において、徐々に合格率が上昇してきているのが特徴です。実際の合格率と受験者数、そして現在の2号許可人数は以下の通りです。

| 試験実施時期 | 合格率 | |

|---|---|---|

| 飲食料品製造 | 外食業 | |

| 2024年6月 | 51.9% | 47.3% |

| 2024年10月 | 55.8% | 60.3% |

| 2025年1月 | 57.3% | 56.9% |

| 合格者累計 | 1,838名 | 780名 |

| 許可人数 (2025年2月時点) | 310名 | 197名 |

いずれの分野も、第一回試験から比較して合格率が上昇傾向にあり、学習支援や対策環境の整備が一定の成果を出していることがうかがえます。

しかし、ここで注目すべきは「許可人数」。つまり、「実際に2号の在留資格を取得し、就労している人数」です。試験に合格したものの、現在は申請中・調整中という外国人材が多く、制度の立ち上げ段階ならではの“タイムラグ”が生じています。

合格者数や傾向から、今後も2号の対象となる外国人材はさらに増加する見込みです。2号を見据えたキャリアパスを企業として提示できるかどうかが、今後の採用競争力に大きく関わってくるでしょう。

特定技能2号試験対策|合格率を上げる学習方法と実践ポイント

特定技能2号の試験合格を目指す上で、実務経験の証明だけでなく、「学科・実技試験」の突破が必要です。しかし、実際の現場では、以下のような課題に直面するケースが多く見られます。

よくある課題

- 受験回数が限られている(年3回)

チャンスが限られているため、一度の不合格が大きなタイムロスにつながります。 - 勉強時間の確保が難しい

現場業務と並行して勉強時間を確保するのは簡単ではありません。 - 専門的な内容のため、独学では限界がある

特定技能2号の試験は、日本語の読解力と専門知識の両方が求められ、ひとりでの対策には壁があります。

効果的な対策ポイント

そこで、企業として外国人材を支援するためには、次のような取り組みが有効です。

- できるだけ早く実務経験を開始し、受験資格を早めに得て、受験チャンスを増やす

- 勤務時間の調整や残業軽減など、学習のための時間確保に協力する

- 過去問や模擬テストを繰り返し活用し、出題傾向に慣れさせる

特定技能2号のまとめと試験対策に役立つ資料のご案内

特定技能2号は、飲食料品製造業・外食業においても本格的に運用が始まり、今後の人材確保に欠かせない制度となりつつあります。

制度や試験内容を正しく理解し、計画的に準備を進めることが、外国人材のキャリア形成と企業の安定的な採用につながります。

ただし、受験回数の制限や日本語力のハードルなど、現場の工夫だけでは解決が難しい課題も少なくありません。そうしたときに役立つのが、制度や試験対策を整理した外部の資料や解説です。

アイデムグローバルでは、特定技能2号の最新制度や実務対応、試験対策のポイントをまとめた無料のセミナー資料と動画をご用意しています。

資料・動画の内容例:

- 特定技能2号の制度概要と企業が押さえるべきポイント

- 「実務経験」や「試験合格」など、2号移行に必要な要件の具体的解説

- 実際に出題された問題例から見る、最新の試験傾向と対策のポイント

- アプリ×講師で学べる対策ツール「アイトク」の活用方法

すぐに取り組みを始めたい方は、ぜひこの機会に無料で資料・動画をダウンロードしてご活用ください。

受験準備から社内サポート体制まで、今後の取り組みに役立つ情報をお届けします。

▶ セミナー資料・動画の無料お申し込みはコチラから

【お問い合わせ】

外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。

アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。