目次

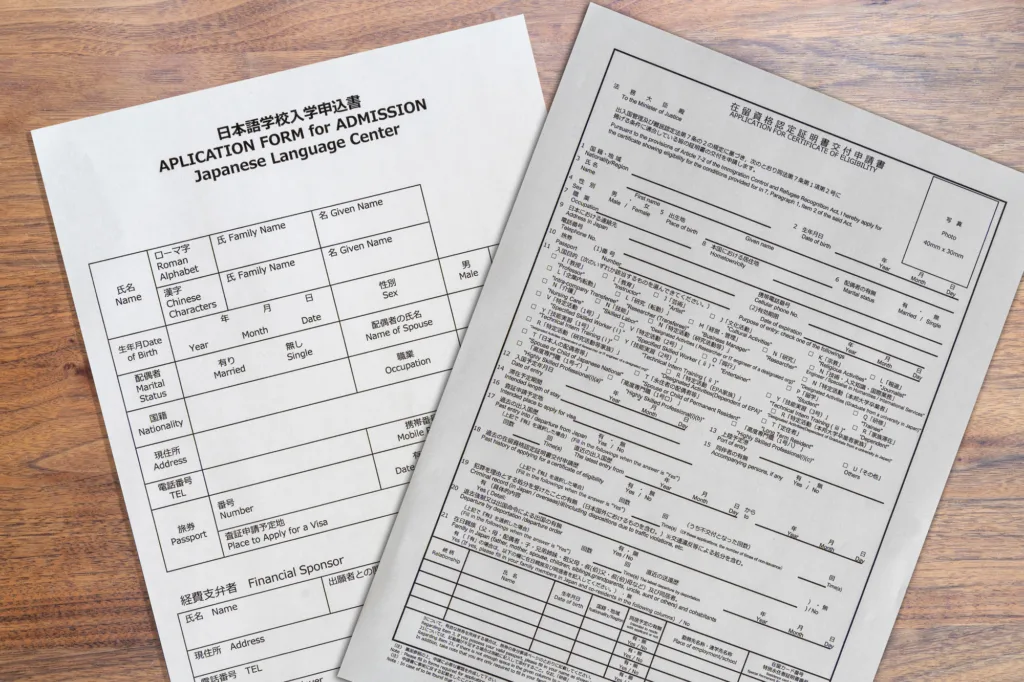

在留資格認定証明書は、日本で中長期的に活動を予定する外国人が円滑に入国するために必要となる重要な書類です。海外在住の外国人がビザ(査証)を取得する際、事前に日本の入国管理局が活動内容や在留資格を審査・認定します。

この記事では、この証明書の役割やメリット、申請方法、注意点まで詳しく解説します。

在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)は、日本に中長期滞在する外国人の活動が入国前に適法であると確認するための証明書です。単なる入国許可証ではなく、日本での活動内容が法律に適合していることを示す「事前承認」の役割を果たします。

在留資格認定証明書の役割

在留資格認定証明書は、外国人が日本に中長期滞在する際に使用する書類であり、日本で行う予定の活動が入管法で定める在留資格の基準に適合しているかを事前に審査・証明します。

これがあると、日本の在外公館(大使館・領事館)でのビザ(査証)取得がスムーズになり、日本への入国もしやすくなります。発行主体は法務省入国管理局で、有効期間は発行日から3ヵ月です。

【お問い合わせ】

外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。

アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。

在留資格は全部で29種類

現在、日本の在留資格は大きく29種類に分けられます。これらは「就労制限なし」「就労可能」「就労不可」の3つに分類されます。

在留資格やビザ(査証)との違い

在留資格認定証明書と混合しがちな在留資格やビザとの違いについて、しっかりと理解しておく必要があります。

- 在留資格:日本での活動内容を示す資格であり、就労・留学・家族滞在など活動の種類を法的に定める地位。発給は入国管理局が行い、入国後の在留期間や活動範囲を規定します。

- ビザ(査証):在外公館が発給する、日本への入国許可のための推薦状。入国そのものを可能にするが、活動内容は規定しません。

- 在留資格認定証明書:申請された活動内容が在留資格に該当することを入国前に確認する書類。ビザとは異なり、活動の適法性を事前に保証します。

それぞれ3つは発給機関・目的・効力が異なりますが、外国人が日本で生活を始める流れの中では密接に関わり、COE→ビザ→在留資格付与という順序で活用されます。

在留資格証明書取得のメリット

在留資格証明書を取得するメリットは、ビザ申請の手続きをスムーズに進められるということです。

中長期滞在に関する在留資格の審査を事前に行うことで、ビザ発給にかかる期間は通常1〜3ヵ月必要なところを、在留資格認定証明書があれば約5営業日程度に短縮できます。

これによりビザ申請手続きがスムーズになり、さらに入国時の審査も簡潔化され、在留資格該当性が事前に保証されることで入国拒否のリスクも大幅に減らせます。

在留資格認定証明書が必要になるケース

在留資格認定証明書はすべての外国人に必要なものではなく、留学や就労など、特定の活動や在留資格に該当する場合に限り必要となります。

そのため、自身の在留資格が該当するかどうかを事前に確認することが重要です。

対象の在留資格

在留資格認定証明書が必要な在留資格の一例は、以下のとおりです。これらの在留資格は、それぞれ日本での滞在目的や活動内容に応じて分類されており、事前に日本の入国管理局が適法性を確認する必要があります。

| 分類 | 在留資格の例 |

| 就労系 | 技術・人文知識・国際業務(ホワイトカラー職)、経営・管理(企業経営者・管理職)、技能実習(技能を学ぶ実務研修) |

| 学術系 | 教授(大学などでの教育・研究)、研究(公的・民間機関での研究活動) |

| 留学系 | 留学(大学・専門学校・日本語学校などへの長期通学) |

| 家族関係 | 日本人の配偶者等(国際結婚)、永住者の配偶者等、定住者(日本育ちの外国人など) |

対象となる外国人

対象となるのは、海外に居住し、日本での就労・就学・家族と暮らすなどの明確な活動計画があり、かつ90日を超える中長期の滞在を予定している人たちです。受け入れ先との雇用契約や入学許可など、来日前に活動基盤が確認できることが前提になります。

一方で観光や短期商用などの短期滞在者、すでに永住資格を持つ人は対象外です。

【お問い合わせ】

外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。

アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。

留資格認定証明書の申請方法と申請の流れ

申請は原則として日本側の受入れ機関や代理人が入国管理局に行います。申請の可否や審査の進行状況は、提出された書類の正確性と整合性に大きく左右されるため、あらかじめ十分な準備が求められます。

申請から証明書の発行まではいくつかのステップを経るため、スケジュールにも余裕をもって取り組むことが重要です。

申請できる人

在留資格の申請手続きは、本来であれば外国人本人が行うことができます。しかし、実際には本人による申請は稀であり、受け入れ先となる企業や学校などの機関が代理人として申請を行うことが一般的です。

このような受け入れ機関は、雇用や入学に伴って必要となる在留資格の取得を円滑に進めるため、必要書類の作成から入管との連絡・手続きまでを一括して対応します。

また、日本に居住する家族(配偶者や親など)が代理で申請することも可能です。特に家族滞在ビザや日本人配偶者ビザなどでは、親族が身元保証人となって申請書類の提出を代行することがあります。

さらに、弁護士や行政書士といった専門家に申請手続きを依頼するケースも多く見られます。これらの専門家は、特に複雑な案件や過去に不許可となった経歴がある場合において、法的知見をもとに適切な書類作成や戦略的な申請を行います。

申請場所と申請方法

申請は、活動予定地または外国人を受け入れる機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。

原則として窓口での申請が必要ですが、地域によっては郵送による提出やオンライン申請が可能な場合もあります。とくに多忙な時期(1~3月など)は混雑しやすいため、申請は余裕をもって行うことが望まれます。

必要書類の詳細

申請に必要な提出書類は、在留資格の種類によって大きく異なります。そのため、まずは申請する在留資格がどのような活動に該当するのかを明確にし、それに応じた書類を準備する必要があります。

以下に、共通して求められる書類と、主な在留資格別に必要とされる代表的な書類について説明します。

<共通して必要とされる書類>

| 必要書類 | 内容・ポイント |

| 申請書(所定様式) | 正確かつ漏れなく記入されていることが重要。記載ミスや空欄があると審査に影響を及ぼす可能性があります。 |

| 写真 (4cm×3cm、3ヵ月以内) | 背景は無地で、顔がはっきりとわかるもの。規定サイズや期限を守る必要があります。 |

| 旅券(パスポート)の写し | 本人確認および渡航歴の確認に使用。身分事項ページをコピーして提出します。 |

| 在留カード(すでに保有している場合) | 滞在履歴の確認が可能。過去の在留状況や資格変更歴も確認されるため、原本を用意します。 |

<在留資格別に必要とされる主な書類>

| 在留資格の種類 | 必要書類の例 |

| 就労系(技術・人文知識・国際業務など) | 雇用契約書、採用通知書、学歴証明書、職歴証明書、受入れ機関の登記事項証明書、会社案内、職務内容を示す資料、在職証明書など |

| 留学 | 入学許可書、在学証明書、学費や生活費の支弁能力を証明する書類(預金残高証明書、送金証明など)、成績証明書、奨学金証明書など |

| 家族滞在・配偶者ビザ | 戸籍謄本、婚姻証明書、住民票(同居を証明するため)、扶養者の所得証明や在職証明、生活費の支弁能力に関する書類、結婚の経緯を示す資料(写真・メッセージ履歴など) |

その他、個別のケースに応じて、源泉徴収票、在職証明書、住民票、課税証明書などが求められることもあります。各在留資格ごとに必要な書類の詳細は、出入国在留管理庁や法務省の公式サイトで最新の情報を確認してください。

審査期間の目安と注意点

審査にかかる期間は在留資格や申請時期によって異なりますが、標準的な処理期間は1〜3ヵ月です。たとえば、就労ビザの場合は平均2ヵ月程度、技能実習は1.5ヵ月程度とされています。特に1月〜3月の時期は新年度に向けた申請が集中するため、通常よりも処理期間が長くなる可能性があります。

また、在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3ヵ月と定められており、その間に日本への入国手続きが完了していない場合は再申請が必要になる可能性があります。

審査では、書類の記載内容と提出資料の整合性、受入れ機関の実態、過去の在留歴などが総合的に確認されます。不備や虚偽申請があると、審査が中断されるだけでなく、申請そのものが却下されることもあるため、注意が必要です。

留資格認定証明書の申請トラブルや不許可事例

在留資格認定証明書の申請においては、提出書類や内容に不備がある場合や、申請者の経歴・目的に問題がある場合など、さまざまな理由で不許可となることがあります。

よくあるトラブル事例や不許可の原因、そして未然に防ぐための対策方法について見ていきましょう。

虚偽申告

虚偽申告は最も重大な不許可要因の一つです。例えば、学歴や職歴を実際よりも誇張するケースや、実態のない企業と偽って契約書を提出するなどが該当します。

また、収入証明において実際の所得よりも高額に見せかけたり、銀行残高証明を改ざんしたりする行為も含まれます。

これらは入管側で慎重に照合され、事実との相違があった場合、即時却下または再申請の禁止措置が取られることもあります。

その他不許可事例

虚偽申告以外にも、在留資格の要件をそもそも満たしていないケースや、手続き上の不備によって不許可となる事例も多く報告されています。

主な不許可理由の例としては以下のようなケースが挙げられます。

- 提出書類が不足している、または誤った書類が提出されている

- 在留資格に定められた基準や条件をクリアしていない(例:学歴、職歴、収入要件など)

- 申請された在留資格と実際に予定している活動内容が一致していない

- 過去の在留違反歴が信頼性に影響を与えている

- 記載内容に矛盾がある、または整合性が取れていない

このように、虚偽申告ではなくても、多くの申請が小さなミスや認識のズレによって不許可となる可能性があるため、申請書類の内容精査や専門家による確認は非常に重要です。

対策方法

申請時のトラブルや不許可を回避するには、すべての情報が事実に基づいて記載されていることが大前提となります。特に契約書や証明書などの提出資料については、裏付けとなる書類との内容の整合性が取れているかを入念に確認しましょう。

具体的な内容は以下のとおりです。

- 書類を記入する際に、誤字脱字がないか確認をする。

- 書類が不足していないか確認する

- 虚偽の申告をしない

これらの基本的な確認を怠ると、思わぬ不許可や再申請による時間的ロスにつながります。

なお、不許可となった場合でも、出入国在留管理局では1回に限り不許可の理由を説明してもらえる機会が設けられています。このとき、行政書士などの専門家と同行することで、聞き取りの内容を正確に把握し、次回以降の対応に役立てることができます。

不明点がある場合や不安が残る場合は、必ず専門家に相談し、確実な書類準備と適切な対応を心がけましょう。

【お問い合わせ】

外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。

アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。

まとめ

在留資格認定証明書は、外国人が日本に滞在し、就労・就学・家族との生活などを適法に行うための制度的な入口です。申請の可否は提出書類の正確さや内容の信頼性に大きく左右されるため、準備段階からの丁寧な対応が求められます。

この記事では、その役割や取得の流れ、注意点や不許可事例などを通じて、制度全体の構造とポイントを総合的に整理しました。在留資格認定証明書制度の全体像を把握し、安心して準備を進めていきましょう。

外国人労働者の受け入れサポートは『アイデムグローバル』

アイデムグローバルでは、外国人材の採用・生活支援まで一貫してサポートしています。4,400名以上の支援実績を持ち、各国の制度や文化に精通したスタッフが対応します。初めて外国人労働者を受け入れる企業も、安心して制度運用を始められます。

外国人労働者の受け入れを検討している企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ】

外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。

アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。