目次

「製造業で採用がうまくいかない」「どの制度を選べばいいのか分からない」と悩んでいませんか?

少子高齢化による人手不足が深刻化する中、外国人材の活用は企業の重要課題です。

しかし、在留資格や手続きの複雑さや定着支援まで考えると、採用に踏み切れない企業も多くあります。

本記事では、外国人材採用の現状から在留資格の種類、採用手法、そして2025年以降の最新制度改正ポイントまでを分かりやすく解説します。

製造業で外国人採用が増えている背景

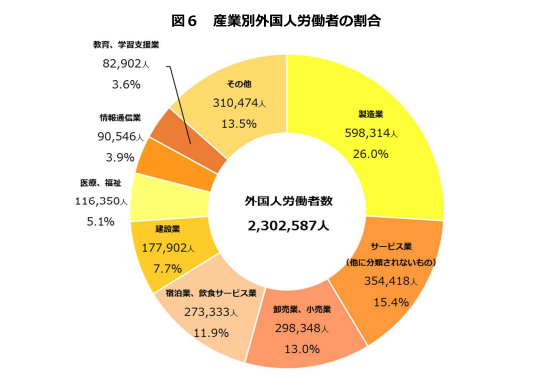

厚生労働省の調査(令和6年10月末時点)によると、外国人労働者は230万人を突破し、過去最高を記録しました。

その中で製造業に従事する外国人は59万8,314人と、全体の26.0%を占めており、産業別で最も多い割合です。

下の図を見ると、製造業が最も多くの外国人労働者を受け入れていることがわかります。

外国人材の主要な就業先となっていることがデータからも明らかです。

出典:厚生労働省:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)

製造業で外国人採用が進んでいる背景には、主に以下の2つの要因があります。

・日本人の若年層の減少

・工場現場での慢性的な人手不足

また、外国人材の業務内容も多様化しており、技能実習や特定技能では組立・検査・溶接などの現場作業、技術・人文知識・国際業務の資格ではCAD設計や品質管理、通訳などの専門職まで幅広く活躍しています。

さらに2025年には、特定技能の対象分野拡大や新団体が設立され、今後も採用は加速する見込みです。

【お問い合わせ】

外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。

アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。

製造業で採用できる外国人材の在留資格

製造業で外国人材を採用する際に、まず理解しておきたいのが在留資格の違いです。

「特定技能」「技能実習」「技術・人文知識・国際業務」など、在留資格ごとに在留期間・転職の可否・取得条件・採用時の特徴が異なります。

下表に、主要な在留資格の要点をまとめました。

主要な在留資格の比較表(在留期間・資格取得の条件・採用ポイント)

在留資格ごとの在留期間、転職の可否、資格取得の条件、採用のポイント・特徴を整理した表です。

| 在留資格の種類 | 在留期間 | 転職の可否 | 資格取得の条件 | 採用のポイント・特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 技術・人文知識・国際業務 | 1〜5年 | 可 | 大卒または10年以上の実務経験 | 高度専門職の確保に適し、設計・品質・管理職登用も可能。正社員採用で長期的な戦力化を見込める。 |

| 特定技能 | 1号:最長5年 2号:更新の上限なし | 同分野内で可 | 技能試験+日本語試験(N4以上)に合格※5 | 現場の即戦力を短期間で確保可能。試験合格者のためスキル水準が明確。定着支援と合わせて長期雇用へつなげやすい。 |

| 技能実習※1 | 最長5年 | 原則不可※4 | 技能実習計画の認定 | 若手育成を目的に、教育を通じた中長期的な人材育成が可能。制度移行後は条件のもと転籍可で柔軟性が向上。 |

| 身分系資格※2 | 永住者:無期限 日本人配偶者等:更新が必要 | 可 | 永住許可・日本人配偶・定住許可を取得 | 就労制限なしで幅広い職種に対応。生活基盤が安定しており、定着率が高い。 |

| 留学・家族滞在 | 法務大臣が個々に指定する期間※3 | ‐ | 資格外活動許可の申請が必要 | アルバイト採用から正社員登用へつなげやすい(卒業後に資格変更)。 |

※1:2027年に「育成就労制度」へ移行予定。

※2:永住者、日本人の配偶者、定住者などを含む。

※3:在留期間は5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月の11種類が規定されています。留学生の在留期間は3ヶ月から4年3ヶ月の範囲で、留学の期間によって変動します。

※4:育成就労制度への移行後は就労1年(または2年)等の要件と、「同一の業務区分内」での転籍が認められる見込みです(2025年10月現在、法案審議中)。

※5:2号は日本語試験不要。技能実習2号修了者は両方免除。

それぞれの在留資格には、業務範囲や転職可否、日本語レベルなど明確な違いがあります。

製造業における外国人材採用の比較・コスト・選び方

外国人材を採用する際、在留資格ごとの特徴やコストを正しく理解し、企業の状況に合った制度を選ぶことが重要です。ここでは比較のポイントとコスト感を解説します。

在留期間・業務範囲・転職可否の比較

採用前に確認すべきポイントの一つが、在留資格ごとの在留期間や業務範囲です。

| 在留資格 | 在留期間 | 業務範囲 | 転職可否 |

|---|---|---|---|

| 技能実習 | 通算で最長5年※1 | 限定された職種・作業のみ (変更不可)※2 | 原則不可 |

| 特定技能 | 1号:最長5年 2号:更新上限なし | 現場作業中心。 2号は現場で指導的・管理的な役割を担う | 一定条件で可 |

| 技術・人文知識・国際業務 | 1〜5年ごとに更新可 | 設計・品質管理・生産技術など専門職 | 可(業務内容変更時は要届出) |

※1:技能実習の在留期間は、各号(1号、2号、3号)ごとに指定され、通算で最長5年です。

※2:原則不可ですが、一定の例外事由(倒産、実習継続困難など)により転籍が認められる場合があります。

「技能実習」は人材育成を目的とした短期制度、「特定技能」は中期的な戦力確保に、「技術・人文知識・国際業務」は長期雇用や技術承継に適しています。

日本語レベルやスキル条件

業務内容によって求められる日本語力やスキル条件も大きく変わります。

| 在留資格 | 日本語レベルの目安 | スキル条件 |

|---|---|---|

| 技能実習 | N5〜N4相当※試験合格の義務はなし | 入国後にOJTで技能習得。 技能実習評価試験で確認。 |

| 特定技能 | N4以上 | 分野別の技能試験+日本語試験(N4)に合格。 ※技能実習2号修了者は両方免除。 |

| 技術・人文知識・国際業務 | 法令上の基準なし (実務上N2レベルが求められる傾向) | 専門分野での学歴または実務経験が必要。 |

現場作業中心であればN4レベルで十分ですが、設計や品質管理などの専門職ではN2レベルの理解力が求められます。

採用コスト比較(特定技能・技能実習・身分系の違い)

採用コストも制度によって大きく異なります。

特定技能人材(登録支援機関を利用する場合)

特定技能外国人を雇用した企業は、義務として生活・職場支援を実施する必要があります。

支援を自社で行う場合は費用負担はありませんが、登録支援機関に委託する場合、1人あたり月額 平均28,386円が相場です。

参考:出入国在留管理庁:技能実習制度及び特定技能制度の現状について

技能実習

監理団体への委託料や送出機関への費用が発生し、初年度 約80〜120万円/人が目安です。

その後も月額で監理費が発生します。

永住者や日本人配偶者

委託費は不要で、求人広告費のみで採用できるケースもあります。

※ 金額は職種・人数・地域によって変動します

採用コストは制度や契約形態によって大きく異なるため、まずは自社の採用条件を整理することが大切です。

実際の費用感や、どの制度が自社に適しているかを知りたい方は、ぜひお気軽ににお問い合わせください。

▶お問い合わせはこちら

【お問い合わせ】

外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。

アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。

製造業での外国人採用手法3選(大学連携・インターン・留学生採用)

在留資格を理解したうえで、実際にどう採用につなげるかも重要です。ここでは代表的な手法を紹介します。

大学連携・協同教育プログラムの活用

理工系大学や工学部と連携して留学生をインターンや研究員として受け入れる方法です。

近年では、自動車部品メーカーなどが東南アジアの大学と共同研究を行い、

優秀な学生を日本に招いて特定技能や「技術・人文知識・国際業務」として採用するケースも見られます。

大学とのネットワークを活かすことで、専門知識を持つ即戦力人材を獲得できます。

実際に、アイデムグローバルではベトナムの理工系トップ校・ハノイ工科大学と協同教育プログラムを締結しており、企業と学生をつなぐ実践的な教育連携を進めています。

▶ハノイ工科大学との協同教育プログラム(第8期生調印式)の詳細はこちら

インターンシップから採用につなげる方法

外国人材の採用では、いきなり本採用するよりも、インターンを通じて双方が適性を確認してから採用する流れが有効です。

特に製造業では、実際の工場作業やチームでのコミュニケーション能力を事前に確認できるため、採用後のミスマッチを防げます。

【事例紹介】大阪の製造会社が実施した外国人インターン採用モデル

大阪の自動化装置メーカー(従業員36名)は、ハノイ工科大学の学生を1か月受け入れる「体験シップ」を実施しました。

学生はPLCやCADの設計を学び、積極的な日本語でのコミュニケーションが評価され、そのまま採用に。現在は品質管理部門で活躍しています。

このように、事前の体験がミスマッチを防ぎ、早期戦力化にもつながります。

外国人材のインターンシップ導入や採用の具体的な進め方を知りたい方は、「優秀な理工系ベトナム人学生を採用するためのインターンシップの取り組みとは」のセミナー動画・資料をご覧ください。

日本国内の留学生を採用する

国内にいる留学生を採用することも大きなメリットがあります。

既に日本での生活に慣れているため、文化や生活習慣の違いによる離職リスクが低く、即戦力化しやすいのが特徴です。

また、アルバイトから始め、卒業後に特定技能や技術・人文知識・国際業務の在留資格に切り替える流れも一般的です。

【2025年最新】外国人材採用に関わる制度改正ポイント

2025年は、外国人材の採用を考える製造業の企業にとって大きな転換点です。

これまでの制度の枠組みが見直され、採用の自由度が高まり、外国人材にとっても魅力的な環境が整備されます。以下に主要な改正ポイントを解説します。

特定技能「製造分野」の拡大(10業種に拡大)

2025年には 特定技能の対象分野が拡大されます。これにより、これまで対象外だった製造業の幅広い職種での採用が可能となります。

これまでの業務区分

機械金属加工/電気電子機器組立て/金属表面処理

新たに追加となった業務区分

紙器・段ボール箱製造/コンクリート製品製造/陶磁器製品製造/紡織製品製造/縫製/RPF製造(廃棄物由来固形燃料)/印刷・製本

【2025年6月設立】新団体「工業製品製造技能人材機構」の設立と役割

2025年6月に、新たに 「工業製品製造技能人材機構」 が設立されました。一般社団法人として運営され、製造業の外国人材受け入れにおける中核機関となります。

工業製品製造技能人材機構の役割

- ・ 受け入れ企業と外国人材をつなぐハブ

- ・ 協議や情報提供の窓口

- ・ 評価試験の運営(特定技能の合格認定)

- ・ 会員企業向けの支援・相談体制の整備

特定技能1号での採用を希望する企業は、この新団体が実施する評価試験に合格した人材を採用できます。また、定期的な協議会に参加することで、制度改正や最新の動向をいち早く把握できるメリットもあります。

【お問い合わせ】

外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。

アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。

まとめ

製造業の現場では、慢性的な人手不足を背景に、外国人材の採用がますます重要になっています。

しかし、在留資格や制度の理解、採用後の定着支援までを自社で完結させるのは容易ではありません。

特定技能人材をワンストップで支援『アイデムグローバル』

『アイデムグローバル』では、受け入れ支援から定着支援までをワンストップでサポートし、外国人採用に不安を感じる企業でも安心して制度を活用できます。

理工系ベトナム人学生の受け入れ事例を紹介するオンラインセミナーも公開中です。

資料・セミナー動画のダウンロードはこちら

【お問い合わせ】

外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。

アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。